教育へのゲーム活用に期待されることとは?

ゲームと教育

マイクラや桃鉄、漢字や算数を学べるゲームソフトなど、教育向けコンピュータゲームの活用が広まっています。

ある市場調査では、教育向けゲームの市場規模は2031年まで約25%の成長を続けると予想されているそうです1。

なぜ教育にゲームなのか?

コンピュータゲームでも教育効果は見込めるのか?

従来の「ゲームは遊ぶもの」というイメージを超え、教育の可能性を広げるコンピュータゲームの秘密を考えてみます。

目次

『ゲーミフィケーション』と『ゲームベースドラーニング』とは

ゲームと教育を考える上で鍵となる言葉が、ゲーミフィケーションとゲームベースドラーニングです。

まずは、調べていてもよく出てくるこの言葉の意味を調べてみました。

ゲーミフィケーション

ゲームには、プレイヤーを夢中にさせる要素が詰まっています。

例えば、勝敗、ポイント、明確なゴール、バッジ、ストーリーなど。

これらゲーム要素をゲーム以外の活動に取り入れ、人々の活動を活性化させようという試みをゲーミフィケーションと呼びます。

例えば、カフェのポイントを貯めたり、会社の研修にポイント制度などがゲーミフィケーションにあたります。

実は、子育ての中にもゲーミフィケーションが溢れています。

以下のような声掛けをされたことある方、多いのではないでしょうか?

「よし、あそこまで頑張って歩いたらお菓子あげる!」

「お片付けどっちが早いか競争してみよう!!」

こうした声かけも、まさにゲーミフィケーションで、目標や競争を加えることで子どもの活動を後押ししています。

上記のように、日常の様々な活動にゲーム要素を加え、自発的に取り組むようにすること。

それをゲーミフィケーションと呼びます。

ゲームベースドラーニング

一方、ゲームベースドラーニングとは、ゲームプレイの中に実社会で役立つ知識やスキルが含まれているゲームを指します。

例えば、囲碁で戦術を学ぶ、カルタで文字を学ぶ 、人生ゲームで数的感覚や社会的知識を学ぶといったことがあてはまります。

また、桃鉄で地理に強くなったり、株シミュレーションゲームで株取引を学ぶというのも、ゲームベースドラーニングといえるでしょう。

ゲームそのものを遊びながら強くなろうとしているうちに、実生活でも使える知識やスキルが向上していた!

それをゲームベースドラーニングと呼びます。

厳密には意味合いが異なる両者ですが、共通するポイントは『ゲームの力を利用して人々のやる気を引き出し、活動を活性化させる』という点です。

ゲーミフィケーションもゲームベースドラーニングも、人々が自発的かつ意欲的に目的の活動に取り組むために、ゲームの力を利用しているのです。

ゲームの持つ『没入させる力』を学習に生かす

ゲームには「人々を夢中にさせ、没入させる力」がある。

その力を学習環境に取り入れることで、自ら学びたいという姿勢を促そう。

教育関係者の間でこうした考えが再認識されるようになりました。

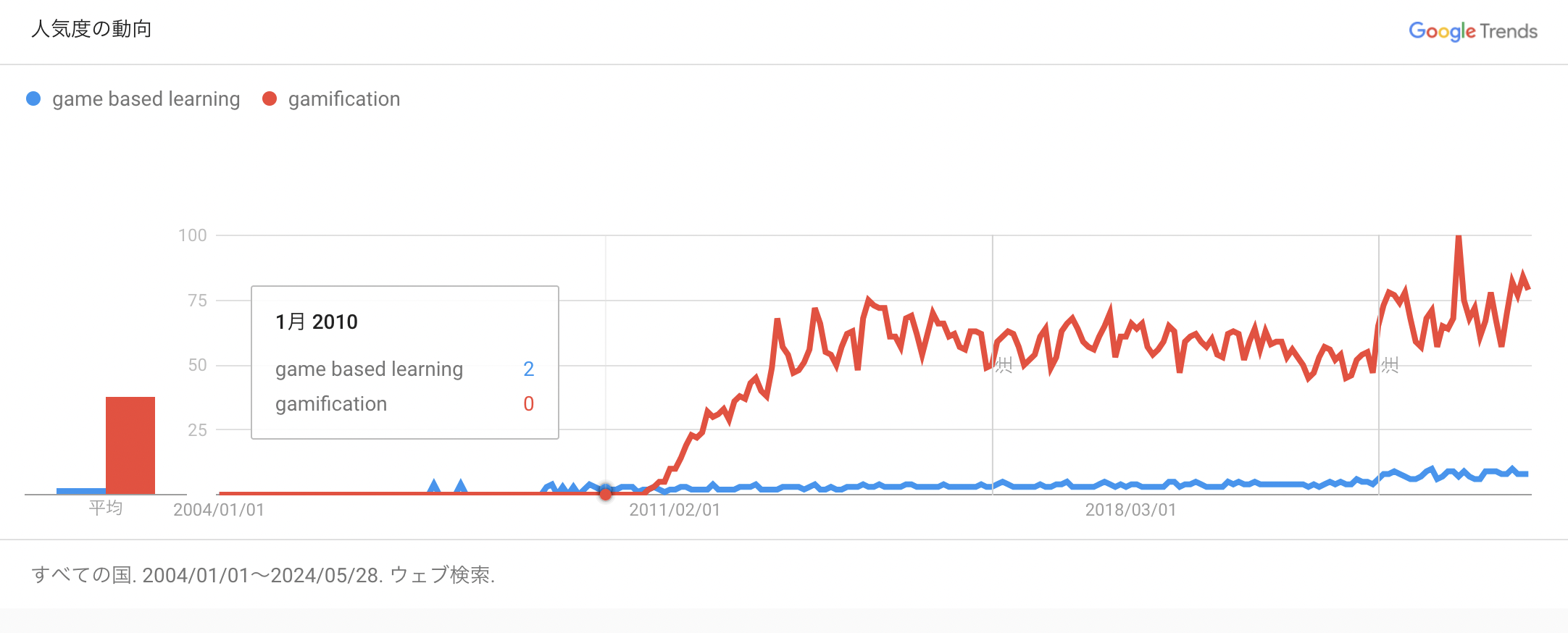

2010年頃からゲーミフィケーション / ゲームベースドラーニングという言葉が認知され始めたことも、これを後押ししました。

しかも、ゲームといえば、コンピュータゲームが大きく台頭している現在。

教育現場でゲームの活用を考えた際に、コンピュータゲームの利用を考えるのは自然の流れといえるかもしれません。

そして、教育への活用を考えた場合、コンピュータゲームならではの魅力もあります。

コンピュータゲームの強み

文部科学省の調査によると、2022年度の調査では70%を超える小中学生が平日にテレビゲーム (パソコン、携帯ゲーム機、従来型携帯電話、スマートフォン利用によるものを含む) をしているそうです2。

もはや子どもたちにとって、コンピュータゲームはとても身近な存在です。

このエネルギーを学習にも繋げられるなら嬉しいですよね。

教育へ利用する上で、コンピュータゲームには、アナログゲームにはない強みがあります。

-

リアルなシミュレーション:綿密で動きのあるシミュレーションが、リアルな体験につながります。

-

即時性のあるインタラクティブな体験:プレイヤーの入力に対して、すぐに反応が返ってくるため、途絶えることなくゲームに没頭することができます。

-

制作自由度の向上:物体的制約がほぼなく、アイテムの数、ストーリー、ゲーム世界の広さなど、アナログゲームと比べて格段に自由度が高く、様々な表現が可能になります。

-

情報量の多さ:ストーリーや設定など、膨大な情報量をゲーム内に記録することができ、プレイヤーはより深い世界観や知識に触れることができます。

-

携帯性の良さ:スマートフォンやタブレットさえあれば、いつでもどこでも楽しむことができます。

-

データのパーソナライズ:プレイヤーの進捗状況や好みに合わせて、個人に合わせて内容を調整することができます。

-

オンライン交流:インターネットを通じて、世界中の人々と遊ぶことができます。

総体として、コンピュータゲームは、ゲームの制作や操作の自由度を大幅に拡張しました。

このようなコンピュータゲームならではの自由度が、アナログゲームの限界を押し広げ、効果的な学習方法のデザインにつながると期待されてます。

教育向けコンピュータゲームの具体例を挙げてみる

実在の教育向けコンピュータゲームを、ゲーム活用の利点という観点から考えてみます。

学習アプリ、Khan Academyでは、塗り絵や神経衰弱、本の朗読やロジカルゲーム、計算練習などさまざまなアクティビティをたった一つのアプリで取り組むことができます。

学習を進めると、虫やおもちゃなどのギフトを貰え、置き場に困ることもないので、短いサイクルでどんどん貰え、利用者のモチベーションの維持に貢献します。

単語カードアプリのQuizletは、本や単語カード、筆記用具などが不要で、いつでもどこでも単語カードを作ったり見直したりすることができます。また世界中の人の単語カードを利用できるなど世界と繋がることができます。

言語学習アプリのDuolingoの面白い機能は、世界中で今何人がアプリを使ってこの言語を学んでいるか教えてくれるところです。

自分以外に学んでいる人の存在を意識することでやる気UPにつながり、また、世界中のプレイヤーとランキングを競えるようになっています。

どれも、特別な道具は必要とせず、いつでも取り組め、アプリ内でたくさんの報酬が用意され、さらに世界中のユーザーと知識の共有や競争をする楽しさを実現しています。

また、現実の事象や体験をゲーム内で手軽にできるようにしたシミュレーションゲームも見過ごせません。

仮想のバーチャル株取引 / Civilizationのような歴史シミュレーションゲーム / マイクラのような開拓ゲーム / 桃鉄のような日本各地を巡るゲームなどなど。

リアルなシミュレーションや即時性のあるインタラクティブな反応を得て、より実体験に近い感覚で知識や経験を得ることができます。

さらに、失敗してもダメージはゲーム内のみですので、失敗を次に活かして何度も挑戦できる点も魅力です。

実世界では到底体験できないことでも、ゲームの中だからこそ、何度も試して役立つ知識やスキルを積んでいけるのがシミュレーションゲームの魅力です。

まとめ

この記事では、言葉の意味を調べることから始め、教育へのコンピュータゲームの活用価値について考えました。

ゲームは人々を夢中にさせ没頭させる力を持っている。

教育へのゲームの活用は、このゲームの力に着目し『ゲームで学習者の自発性や学習意欲を引き出そう』という考えが背後にあることがわかりました。

ゲーミフィケーションやゲームベースドラーニングの認知や、コンピュータゲームの自由度の高さが、この考えの広まりを後押ししています。

ゲームは学習者を主役に置き、能動的で主体的な学びを促す力を秘めています。

まだまだ王道と呼べるものは多くはないですが、今後もその広がりに期待してしまいます。

参考